Ежедневная общественно-политическая газета

Средь безбрежной синевы

Шейх Санан над миром темным воссиял, как утро

«Кто сомневался, мыслил и страдал,

Тот в сердце темном Бога обретал;

Тоска o высшей мудрости - обитель,

В которую заглянет Вседержитель».

Г.Джавид

В минувший уик-энд в Азербайджанском государственном театре юного зрителя состоялся показ спектакля «Шейх Санан», поставленного по мотивам стихотворной драмы яркого представителя азербайджанского романтизма начала XX века, выдающегося поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Передав все тончайшие особенности философской лирики, он рассказывает о любви мусульманина шейха Санана к грузинке-христианке Хумар. В образах главных героев выражен гневный протест против антигуманистической сущности религии. Во имя любви Санан, будучи правоверным мусульманином, признанным ученым, разуверяется в исламе, отвергает самые его основы, обвиняет все религии в разъединении людей. Слепой вере, мертвой религиозной догматике шейх Санан противопоставляет любовь, дружбу и человечность.

Спектакль в постановке режиссера, народной артистки Джаннет Селимовой на протяжении долгих лет производит незабываемое впечатление на зрителей, которые с большим удовольствием посещают его вновь. Художник-постановщик спектакля - народный художник Таир Таиров, композитор - Фирудин Аллахвердиев.

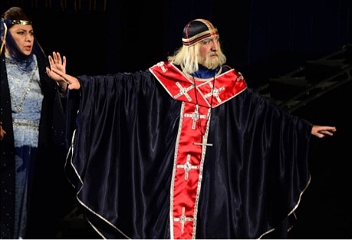

Залогом успеха спектакля является также и игра актеров, воплотивших образы, созданные Гусейном Джавидом: Рагиб Алиев (шейх Абузер), Гюлер Набиева (Захра), Шовги Гусейнов (шейх Санан), Ровшан Аббасов (шейх Кабир), Лейли Велиева (Хумар) и другие.

Интересно сценическое оформление спектакля - главным его элементом является лестница, на протяжении всего действа служащая целям, соответствующим для отображения сюжета. Помимо поэзии, лиризм действу придает и соответствующее музыкальное сопровождение.

...Поднимается занавес и начинается таинство. Зрители слышат молитву и видят приемную для богословов в Медине, в которой и проживает шейх Кабир - седовласый почтенный богослов. Роль известного своей добродетелью и ученостью шейха воплотил Ровшан Аббасов, который на протяжении долгих лет играет ее на сцене театра.

Сценическое действие протекает в установленной автором последовательности, поэтому зрители знакомятся с шейхом Кабиром, его дочерью Захрой, ее подругой Азрой, а также шейхом Абузаром - приближенным старцем.

Первая сцена в полной мере отражает сущность каждого героя. Поэтому зритель осознает всю сложность моральных установок, существующих в обществе. Уникальность действу придает история как наука, которой пропитаны его основы. Автор, мастерски осветив противоречивую систему ценностей представителей народов, исповедующих различные религии, воссоздал целостную картину мира. Показав в произведении все условия для их сближения, он создал и все обстоятельства для уничтожения ими двух влюбленных. Особый трагизм ситуации заключается в том, что постулаты морали нарушают люди верующие.

Итак, вернемся к первой сцене, посредством которой режиссер демонстрирует публике несчастную любовь Захры к главному герою спектакля - Санану. Ощущая некую отстраненность от нее возлюбленного, она пребывает в томлении и слезах, повторяя:

«И грусть, и радость

без Санана - прах.

Шесть долгих лет

я пленница Санана,

Мой разум помрачен

и сердце пьяно.

Что красота моя?

Красив лишь он и совершенным знаньем умудрен».

Обреченная на страдания девушка, увидев в помутненном взгляде Санана «мрачное прощанье», осознает, что огонь в его очах «отгорел, потух, зачах». Но это только начало. Его рассудок помутнен, а душа истерзана видениями, являющимися ему.

Гаснет свет. Освещена лишь верхняя часть сцены, по которой в ангельском одеянии разгуливает Хумар, призывая Санана из этого «ничтожного мира» к себе, в эфир. Словно Меджнун, он захлебывается в слезах и без сознания валится наземь. Сон Санана - элемент, на котором основано дальнейшее действие постановки. Его пробуждение подсказывает зрителям пророчество, предрекшее его судьбу. Санан рассказывает присутствующим сон, в котором к нему явился «незнакомый шейх с прикрытым ликом» и стал качать и целовать, шутя, сажать на плечи, стирая слезы его страха. Продолжая рассказ, он добавляет:

«Он мне промолвил:

«Погляди, Санан,

Какой обрыв над пропастью

в тумане:

То Грузия! Последнее

прощанье!».

Тут, вижу, он ссадил

меня с плеча,

Вознес над бездной жестом

палача,

Но не успел я к Богу обратиться,

Ко мне рванулся ангел,

точно птица...»

Положительная трактовка сна не лишила главного героя тревожности, свойственной его натуре, а следующая сцена переносит зрителей в будущее. И вот уже минуло десять лет с того момента, «как шейх Кабир покинул свет,

«…И шейх Санан,

его преемник мудрый,

Над миром темным воссиял,

как утро».

Очень интересны диалоги между слепцами, молящими шейха Санана о милости даровать им возможность видеть жизнь. И, как ни странно, он осыпает несчастных осуждениями, выражающими его нетерпимость к женщинам, ведь во всех грехах он упрекает именно их. Помимо этого, Санан уверен:

«К тому же зренье -

что за сладость в нем?

Скорей мученье, а не

радость в нем.

Чтобы глядеть на мир,

нужна отвага.

Не видеть - преимущество

и благо».

…Весенняя пора. Грузинский праздник. Вечер. Близится закат, а шейх Санан прогуливается по окрестностям, утопающим в благоговейном пении птиц, все предвещает роковую встречу. Сюжет накаляется, актеры все ярче демонстрируют все оттенки душевных переживаний героев, а сцена озаряется сочными, насыщенными красками.

Красной нитью через всю сюжетную линию проходит образ Дервиша, который в кульминации действа намекает шейху Санану на возможные последствия излишнего поклонения и нахождения среди шейхов с разным уровнем морали:

«Что знаю я о собственной

судьбе,

Чтоб толком рассказать,

кто я - тебе?

Я нищий странник и бегу

куда-то

От правоверных и от

шариата.

Я только жаждой истины

объят,

К чему мне шариат

и таригат?».

Спустя время главный герой осознает суть слов Дервиша и даже пытается найти его:

«Порой слывет безумцем

мудрый некто,

Порой неверье - это тоже

секта.

Безумец он, но устыдил меня.

Бродяга он, но победил меня».

Спектакль, по сути, является протестом против антигуманистического восприятия религии. События в нем разворачиваются таким образом, что правоверный мусульманин, достигший крайне высоких вершин, отвергает догмы религии во имя единственного, что являет собой значимость, - любви. Постановка противопоставляет слепой вере, мертвой религиозной догматике мир любви и человечности. Непринятие героями насилия, исходящего из фанатизма, в свою очередь обусловленного закостенелостью взглядов, проявляется в их гибели. Она завершается вопросом, возникающим в тяжкие мгновенья:

«А милосердье? Где оно, Творец?

А милость Божья?

Нет, всему конец!»

Спектакль производит большое впечатление на тех, кто не видел его ранее. Однако насколько актуальна данная постановка сегодня? Об этом можно поспорить.

Фарида АББАСОВА,

«Бакинский рабочий»