Фарида АББАСОВА

Последний выстрел киллера

Во власти чувства, которое не поддается воле и не повинуется разуму

На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялся показ спектакля «Телеграмма от киллера» по пьесе драматурга Парвиза Сеидли в постановке режиссера Заура Алиева.

Пьеса повествует о человеке, который всю жизнь жил по законам насилия, но однажды столкнулся с чувством, способным разрушить его внутренние стены.

Главный герой, профессиональный киллер, наблюдая за своей жертвой, неожиданно для самого себя начинает испытывать к ней любовь. Это чувство становится для него не только откровением, но и испытанием - во имя любви он впервые в жизни нарушает приказ. Любовь превращается в духовное пробуждение и его последнюю миссию: защищая любимую, герой сам принимает смерть. В финале история приобретает философское звучание - любовь оказывается сильнее смерти, а прощение побеждает разрушение.

В основе спектакля «Телеграмма от киллера» - не просто история о человеке, заблудшего между жизнью и смертью, светом и тьмой, а притча о человеческом пробуждении, о возможности преодоления самого себя. Перед зрителем - внутренний процесс, в котором человек, воспитанный в мире насилия, впервые соприкасается с тем, что невозможно убить.

Постановка Заура Алиева создает пространство не действия, а осознания. Герой спектакля - не просто киллер, он человек, утративший способность чувствовать, превратившийся в механизм, в функцию, в орудие. Все его существование - череда выполненных приказов, в которых нет ни сомнения, ни сострадания. Он живет по законам мира, где мораль заменена расчетом, а человеческое - эффективностью. И вдруг в этот закрытый, выхолощенный мир входит чувство, не поддающееся контролю. Любовь становится для него не романтическим переживанием, а катастрофой сознания, разрушением внутренней конструкции, на которой держалась его жизнь. Это чувство не дарит герою покоя - напротив, оно разрывает привычную целостность его мира, обнажает внутреннюю бездну. Там, где начинается любовь, рушится власть контроля, исчезает холодная уверенность, к которой он привык.

До этой встречи он жил по законам предсказуемости, где каждое действие имело цель, а каждое чувство - цену. Теперь же он стоит перед необходимостью впервые самому сделать выбор, который в итоге становится его духовным испытанием - выбором между привычным злом и непостижимым добром.

В спектакле нет прямых нравоучений, попытки «оправдать» или «осудить». Что значит быть человеком, привыкшим к контролю, к ясной логике действия, и вдруг оказаться во власти чувства, которое не поддается воле, не укладывается в рассудок, не повинуется разуму? Герой спектакля - фигура предельного одиночества. Его детство, полное жестокости, и юность, изломанная травмами, лишили его доверия к миру. Он привык к роли исполнителя чужой воли, к безликости. Но именно любовь возвращает ему лицо, заставляет увидеть собственную человечность.

В финале герой умирает как человек, впервые понявший цену жизни. Его смерть - не поражение, а метафизическая победа. Ведь он умирает не от руки убийцы, а по воле сердца, которое наконец-то научилось биться. И в этом парадокс спектакля: смерть оборачивается не финалом, а высшей точкой существования.

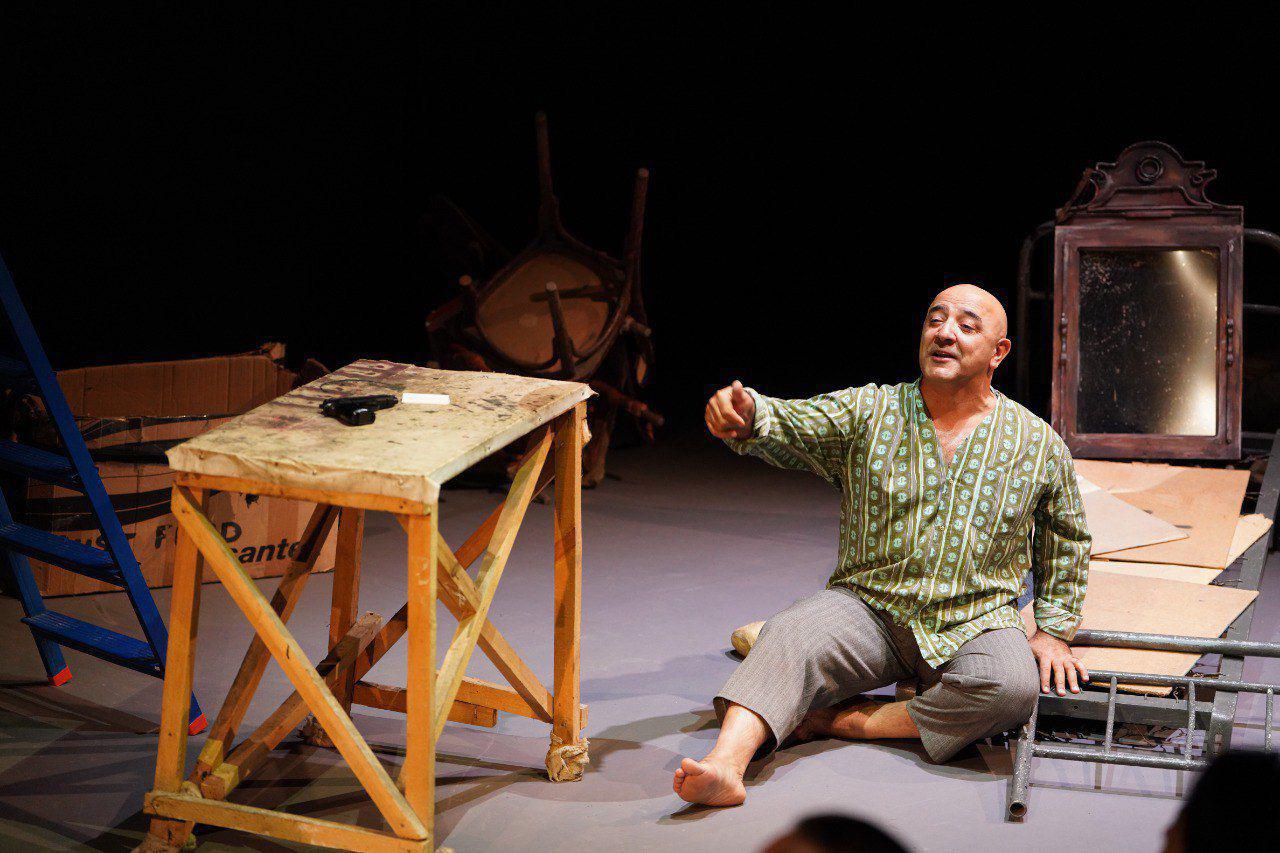

Исполнение Шовги Гусейнова заслуживает отдельного упоминания. Его присутствие не строится на внешней экспрессии - напротив, это игра внутреннего молчания, паузы, тишины. В каждом движении ощущается внутренний конфликт: тело хочет подчиниться приказу, а душа сопротивляется. Художественное оформление Афаг Байрамовой поддерживает это ощущение камерного пространства, где даже свет становится частью психологии героя.

«Телеграмма от киллера» - спектакль о человеке, который впервые осознал, что живет. Это исследование границ сознания, попытка выразить невыразимое: как любовь может возникнуть там, где нет ничего человеческого, и как именно она возвращает человеческое в мир, лишенный сострадания.

Здесь каждый штрих - часть большого философского высказывания. Любовь в этом спектакле не романтическая, не спасительная, не сладостная. Она трагическая, очищающая, беспощадная. В этом смысле спектакль можно назвать медитацией о сущности человеческого. Он не отвечает на вопросы - он заставляет зрителя задавать их себе. И именно в этом его духовная сила и художественная зрелость.

Любовь здесь - не сюжет, а принцип бытия. Смерть - не конец, а форма освобождения.

Исполнитель главной роли, заслуженный артист, мастер моноспектакля и актер редкой сценической глубины Шовги Гусейнов в беседе с нами поделился своими впечатлениями.

- Как вы воспринимаете свою главную роль в новом спектакле?

- Для меня эта роль - не просто сценический опыт, а духовное путешествие, своего рода исповедь. Мой герой - человек, который всю жизнь жил в мире без оттенков, где все сводилось к бинарной логике: приказ - исполнение, цель - результат. Он привык быть механизмом, орудием чужой воли, человеком без имени и прошлого, без права на сомнение. Но внутри этой абсолютной тишины души вдруг рождается нечто живое - неясное, хрупкое, неуправляемое. Любовь. Она входит в его жизнь как ошибка системы, как сбой программы, но именно в этом сбое - его спасение.

- Как вы передавали этот момент внутреннего перелома героя?

- Я долго размышлял, ведь мой герой не умеет чувствовать. Он боится эмоций, боится жизни. Любовь для него - как свет, который выжигает изнутри. Сначала она кажется ему угрозой: он пытается сопротивляться, оттолкнуть, спрятаться за привычной броней профессионала. Но чем сильнее сопротивление, тем глубже пробуждение. Это не романтическая история - это столкновение человека с самим собой. Он видит в любимой женщине не просто жертву, а зеркало, в котором впервые отражается его человеческое лицо.

- Скажите, любовь в спектакле спасает героя?

- Любовь здесь не приносит утешения. Она не спасает, она очищает - а очищение всегда больно. Герой впервые ощущает боль не физическую, а духовную. Эта боль - как рождение души, как момент, когда человек впервые понимает, что жив.

- И как это отражается на финале?

- Для меня это ключевой поворот: мой персонаж умирает, но умирает уже не как киллер, а как человек, наконец-то способный чувствовать. Он не побеждает и не проигрывает - он просыпается. И в этом просветлении заключена его свобода.

Постановка готовилась в течение четырех месяцев, требуя точности в каждой детали - от интонации до светового акцента. Впервые спектакль был показан в октябре прошлого года, а вскоре после премьеры отправился в Шымкент (Казахстан), где был представлен на театральном фестивале и вызвал живой отклик зрителей и критиков.

Драматург пьесы Парвиз Сеидли считает большой творческой удачей участие Шовги Гусейнова в постановке его произведения.

- Игра такого мастера, известного глубоким прочтением и филигранным исполнением моноспектаклей великих драматургов, - это не просто творческая удача, а редкий случай внутреннего совпадения актера и текста. Когда я узнал, что Шовги согласился сыграть мою пьесу, испытал чувство благодарности. Это актер, который умеет не просто произносить текст, а наполнять его дыханием, ритмом, внутренним пульсом. Для молодого драматурга видеть, как твой текст оживает на сцене благодаря такому исполнителю, - подлинное чудо.

- Почему спектакль сделан столь компактным - всего 55 минут?

- Эта форма требует предельной концентрации: в таком временном отрезке нельзя позволить себе ни одной лишней реплики, ни одной интонационной неточности. Все должно работать на смысл. Мы стремились сохранить динамику и внутреннюю напряженность произведения.

Поэтому режиссер-постановщик сознательно сделал спектакль максимально компактным - всего 55 минут.

Передавая пьесу в руки режиссера, драматург осознанно отпускает свое произведение, позволяя ему зажить самостоятельной сценической жизнью. Момент передачи текста режиссеру - это своего рода граница. После этого текст уже не принадлежит мне. Он становится живым организмом, который развивается, дышит, реагирует на актера, зрителя, пространство.

- Где рождается подлинное искусство?

- Важно, чтобы между жизнью и искусством сохранялась тонкая, но ощутимая грань. Искусство не должно растворяться в реальности - оно концентрирует жизнь, делает ее яснее, выразительнее, компактнее. Творчество - это не отражение повседневности, а ее сжатая, очищенная форма, в которой все второстепенное отбрасывается, остается лишь суть - человеческое переживание, мысль, чувство. Такой подход и делает театр живым. Каждый спектакль, особенно моноспектакль, становится актом внутреннего диалога - между автором и актером, режиссером и зрителем, между текстом и самой жизнью.