Афет ИСЛАМ

История в зеркале первоисточников

Серьезная историография строится на достоверных документах и неопровержимых доказательствах

В предыдущей публикации («Тайны средневековых источников», БР, №124 от 1 августа) шла речь о результатах исследований заведующего отделом перевода рукописей и старопечатных книг, заместителя директора по научной части Института рукописей имени М.Физули НАНА, доктора философии по филологии, доцента Акрама Багирова. Исследования были посвящены тюрко- язычному поэтическому наследию азербайджанских поэтов средневекового периода.

Акрам муаллим предоставил ценные сведения о проводимых им исследованиях, направленных на изучение и перевод персоязычных источников, отражающих ключевые аспекты средневековой истории Азербайджана. Особое внимание в этих трудах уделяется пребыванию армянской общины на территории страны и отношению к ней тюркских правителей.

Эти аспекты нашли свое отражение в ряде значимых изданий, среди которых - «Указы и письма Надир шаха Афшара», «Персоязычные документы об отношениях с христианским населением Азербайджана времен Надир шаха Афшара», «Путевые заметки Насир ад-Дин шаха» и другие. Представленные материалы позволяют по-новому взглянуть на межобщинные отношения в историческом контексте, опираясь на оригинальные письменные источники.

На основе первоисточников в работах исследователя рассматривается положение христианского населения на территории Азербайджана в период правления Надир шаха Афшара. Особое внимание при этом уделяется малоизученному вопросу о предоставлении привилегий христианам и покровительственной политике, проводимой в их отношении. Благожелательное отношение афшарского правителя к представителям христианских церквей и монастырей нашло отражение в ряде официальных указов и постановлений. Согласно этим документам, имущество епархии Учкильсе было освобождено от налогов, христианскому населению разрешалось не только восстанавливать разрушенные храмы, но и возводить новые культовые сооружения.

В рамках общей политики религиозной терпимости Надир шах также оказывал содействие переселению армянского населения из соседней Османской империи на территории Северного Азербайджана, стремясь укрепить внутреннюю стабильность и создать более устойчивую социальную структуру в подвластных ему регионах.

По мнению Акрама муаллима, первоисточники эпохи Надир шаха - особенно летописи, официальные документы и иные письменные свидетельства - требуют глубокого, всестороннего изучения, перевода на азербайджанский язык и широкой популяризации среди общественности. Азербайджанский народ должен иметь возможность познакомиться с наследием этой выдающейся исторической личности, понять масштаб его заслуг и осознать значение его военных и политических побед. Это необходимо для того, чтобы общественное сознание освободилось от многолетних искажений, мифов, предвзятых интерпретаций и навязанных стереотипов.

Подобный научный и просветительский подход, по мнению исследователя, должен применяться не только к фигуре Надир шаха, но и ко всем значимым личностям, событиям и периодам отечественной истории. Без этого невозможно формирование собственной, независимой исторической оценки - как на индивидуальном, так и на национальном уровне. В противном случае мы будем вынуждены воспринимать собственное прошлое сквозь призму чужих взглядов и интересов.

Следует также учитывать, что существует немало внешних сил, заинтересованных в искажении или присвоении историко-культурного наследия Азербайджана. Их деятельность носит системный и целенаправленный характер и вряд ли прекратится в обозримом будущем. Именно поэтому задача сохранения исторической правды и ее донесения до широкой аудитории приобретает сегодня особую актуальность.

Период правления Надир шаха (1736-1747) и его деятельность в целом имеют огромное значение для Азербайджана во многих отношениях - как с точки зрения государственности и военной истории, так и идеологии. Как бы удивительно это ни звучало, историческое наследие Надир шаха, помимо перечисленных факторов, представляет огромную ценность и с точки зрения разоблачения националистической армянской пропаганды, замешанной на вражде и ненависти и, как правило, построенной на фальсификации. Ни для кого не секрет, что традиционная армянская пропаганда всегда утверждала, что григорианская церковь, как и армянская община, «подвергалась притеснениям по этническому и религиозному признаку со стороны тюрко-мусульманских династий», веками правивших на территории Азербайджана и Ирана, и пыталась представить наших предков хищниками, нетерпимыми к другим культурам и верованиям.

Надир шах обладал суровым характером, он был известен как правитель, не прощающий ошибок и предательств. Его принципы управления были одинаково применимы ко всем подданным империи, - как мусульманам, так и христианам. Поэтому попытки интерпретировать философию управления шаха вне контекста как проявление чистой армянофобии полностью противоречат историческим фактам и являются не более чем предрассудками.

Политика представления армян как «бедного народа», «горстки угнетенных христиан, обреченных жить в окружении беспощадных мусульман», в определенном смысле вполне понятна. Армянским идеологам, привыкшим постоянно предавать своих прежних хозяев, наносить им удары в спину и искать новых, более сильных покровителей, всегда требовались серьезные аргументы для оправдания своих предательских действий. Образ «страдающего армянского народа» - самое действенное объяснение среди этих аргументов, позволяющее им легко убеждать христианский мир. Армяне во все времена умело использовали это объяснение, продолжают пользоваться им и сегодня. Так, несмотря на оккупацию 20% территории Азербайджанской Республики на протяжении более 30 лет, армяне кричат на весь мир, что подвергаются притеснениям со стороны Азербайджана и Турции по этническому и религиозному признаку, и лицемерно просят помощи у мирового сообщества. Стержнем армянской пропаганды является максимальное очернение империй, в которых они жили, особенно тюрко-мусульманских государств, и представление их убийцами и грабителями. В этом смысле историческая правда всегда была последним вопросом, который интересовал армянских авторов-националистов, и, похоже, так будет еще долго. Их главная цель - вселить в рядовых армян ненависть к соседним народам, отравить их сознание, оправдать свои преступления и предстать жертвами в глазах мирового сообщества. Поэтому неудивительно, что армянские историки, как и в отношении правителей государств Гарагоюнлу, Сефевидов и Османской империи, занимают враждебную позицию и по отношению к Надир шаху.

Говоря об эпохе Сефевидов и периоде правления Надир шаха, многие армянские авторы нередко прибегают к использованию термина «Армения» применительно к территориям Южного Кавказа. Однако с исторической точки зрения такое обозначение вызывает серьезные сомнения и требует критического переосмысления.

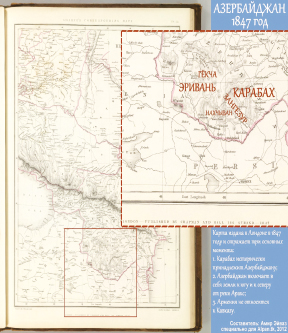

Как известно, до 1918 года, а особенно в XVI-XVIII веках - в эпоху господства на территории региона таких могущественных государств, как Сефевидская империя и государство Афшаров, - на политической карте Южного Кавказа не существовало независимого или даже автономного образования под названием «Армения». Территории, населенные армянским населением, входили в состав более крупных политических структур и не обладали ни государственным суверенитетом, ни четкими геополитическими границами. В разные периоды истории в Азербайджане и Иране существовали небольшие армянские общины, и об этом свидетельствуют десятки исторических документов, относящихся к эпохам Гарагоюнлу, Аггоюнлу, Сефевидов, Афшаров, ханств и Каджаров. Армянская община никогда не была ведущей силой в важных военно-политических процессах, происходивших на Южном Кавказе, в Азербайджане и Иране, и всегда продолжала существовать как субъект тюрко-мусульманских империй, имевших влияние на этих землях. Даже в период правления царской России на Южном Кавказе никогда не существовало отдельного государства под названием «Армения». Хотя незадолго до окончания Второй русско-персидской войны (1826-1828), а точнее, в декабре 1827 года, армянские общественные деятели, близкие к российским правящим кругам, обратились к царю Николаю I с просьбой о создании армянской автономии, пытаясь подготовить почву для создания своего государства. Проект автономии, авторами которого были Х.Лазарян, А.Худабашьян и К.Аргутян-Долгорукий, отражал несколько важных вопросов. Несомненно, эти предложения были больше рассчитаны на перспективу создания независимого армянского государства в случае ослабления царизма. Однако царь Николай I, понимая истинные намерения армян, отклонил их обращение, посчитав проект неприемлемым для себя. Царизм, как всегда, действовал исключительно в своих интересах, и армяне были нужны в политике Южного Кавказа лишь как эффективное средство борьбы с мусульманским фактором. Поэтому на том историческом этапе царь довольствовался созданием лишь «Армянской губернии». В указе, подписанном царем Николаем I

21 марта 1828 года, говорилось о создании «Армянской губернии на территории Нахичеванского и Иреванского ханств», присоединенных к России по Туркманчайскому договору.

Попытки называть исторические азербайджанские территории, на которых в разные периоды Средневековья временно проживали армянские общины, «Арменией» и представлять их как исконно армянские земли - не что иное, как хитрый трюк, используемый в рамках армянской пропагандистской стратегии. Главная цель этого трюка - заставить всех забыть и скрыть факт возникновения в 1918 году на Южном Кавказе государства под названием «Армения», а также убедить всех в якобы существовавшем в средние века политическом образовании с таким названием.

Многочисленные просьбы армянской общины, особенно григорианской церкви в Учкильсе (Эчмиадзине), о предоставлении Сефевидскими шахами тех или иных привилегий служат неоспоримым доказательством этого. григорианская церковь своим приходом на Южный Кавказ обязана именно династии Гарагоюнлу, а точнее, одному из могущественнейших ее представителей - Джаханшаху (1436-1467). После многочисленных просьб армянского духовенства и с разрешения Джаханшаха григорианская церковь в 1441 году перенесла свой центр в Учкильсе, где просуществовала на протяжении веков, благодаря покровительству различных азербайджанских династий. Этот факт сам по себе, естественно, поднимает вопрос: если армяне, как они утверждают, имели власть и влияние на Южном Кавказе в средние века, зачем им каждый раз надо было обращаться к правителям Гарагоюнлу, Аггоюнлу и Сефевидам с просьбой о привилегиях?

До захвата Иреванского ханства царской Россией (1827) армянская епархия во всех источниках именовалась Учкильсе. Во всех документах, сохранившихся и опубликованных в Матенадаране, название храма также зафиксировано как «Учкильсе». Позднее это название было искажено армянами и стало называться Эчмиадзин (фактически, - Учмуэдзин, т.е. Три муэдзина (муэдзин (араб.) - человек, призывающий к молитве).

Есть еще один исторический документ, - знаменитое обращение царя Петра I к армянскому народу, которое часто цитируют армянские и российские историки, в котором говорится, что Россия с древнейших времен поддерживала добрые отношения с Ираном и что армяне исторически были христианскими подданными, проживавшими на иранских землях. Петр I заявляет, что даровал армянским купцам разрешение вести привилегированную торговлю в безопасных условиях через захваченные Россией прибрежные области Каспия. Как видно, русский царь также обращается к армянам как к небольшой общине без государства, живущей и действующей на землях другой империи, и в его письме ни слова не говорится о существовании какого-либо армянского государства или политического образования.

В средние века в различных провинциях Азербайджана можно было найти территории компактного проживания армянской общины, но ни одну из этих территорий нельзя однозначно охарактеризовать как армянскую провинцию или регион, где армяне были автохтонами. Все эти территории являются исконно азербайджанскими землями с преобладающим мусульманским населением.

Что касается этнической идентичности христианского населения на территории Карабаха, то давно доказано, что это не армяне, а потомки кавказских албанцев, которые были истинными хозяевами этих земель до прихода ислама. Такие известные исследователи, как В.Н.Левятов и И.П.Петрушевский, в своих работах показали, что христианское население Карабаха является потомками кавказских албанцев, принявших со временем григорианство, и что по этническому происхождению оно резко отличается от армян. И.П.Петрушевский, взяв за основу албанское происхождение христиан Карабаха, заявил, что «Карабах никогда не принадлежал к очагам армянской культуры», указывая на научную и историческую несостоятельность армянских утверждений. Хотя армянская пропаганда изо всех сил пыталась представить христианское население Нагорного Карабаха всему миру как этнических армян, используя тот факт, что последующие поколения албанцев принадлежат к той же секте, что и они, - григорианскому направлению христианства, это утверждение всегда рассыпалось, как мыльный пузырь, под напором здравой научной критики.

Задача азербайджанских историков, подчеркивает Акрам Багиров, дать противоположной стороне последовательный научный ответ, свободный от эмоций, основанный на документах и анализе. Именно этой цели служит данный сборник документов, которые однозначно раскрывают положение армян, проживавших на территории Азербайджана и Ирана в период правления Надир шаха, их реальный социально-политический и экономический потенциал. В этом смысле Надир шах, одинаково уважительно относившийся ко всем религиям, их святым и священным книгам и благоустраивавший святыни, напоминает другого великого завоевателя Средневековья - Чингисхана. Среди подданных Великой Монгольской империи, охватывавшей обширную территорию от Кавказа до Китая, были представители практически всех религий - мусульмане, христиане, буддисты и т.д. Чингисхан был искусным стратегом, дальновидным государственным деятелем и хорошо понимал, что гонения на любую из религий или преобладание одной над другой может в конечном итоге привести к серьезному недовольству, вплоть до восстаний. Видя решение проблемы в предоставлении всем религиям равного статуса, Чингисхан тем самым также не допускал возникновения у последователей разных вер чувства обиды на государство. Опыт показал, насколько безопасен и верен этот путь. Недаром ни при Чингисхане, ни при его преемниках на территории империи не наблюдалось проявлений религиозного фанатизма или кровавых, длительных конфликтов на почве веры.

Надир шах также был сторонником религиозной толерантности и диалога на территории своей огромной империи. Подобно Чингисхану, он формализовал свои шаги в этом направлении и подвел под них соответствующую законодательную базу. Хотя Надир шах в целом следовал философии Чингисхана в отношении религий, не следует забывать, что он был мусульманским правителем. Его предки, все его соратники, его племя и подавляющее большинство народа, к которому он принадлежал, исповедовали ислам. Потому он был обязан проявлять терпимость, требуемую исламом по отношению к другим религиям, особенно к христианству и иудаизму, которые считаются небесными религиями. Политика Надир шаха была направлена на то, чтобы в стране было как можно меньше враждебно настроенных и недовольных людей, иначе пришлось бы использовать армию и вести против них военные действия. В таком полиэтническом геополитическом пространстве, как государство Афшар, где проживали представители не только разных этнических групп, но и разных религий, от правителей требовалось проявлять толерантное отношение ко всем своим подданным.

Подытоживая свои исследования, Акрам Багиров, не без основания подчеркивает, что наши историки строят свою пропаганду на тезисе о появлении армян на азербайджанских землях в результате Туркманчайского и Эдирненского договоров 1828 и 1829 годов, но при этом часто забывают подчеркнуть важный момент о том, что в данном случае речь идет о массовом переселении.

Переписка Надир шаха, Сефевидов, правителей Гарагоюнлу и Аггоюнлу с армянскими феодалами и григорианской церковью доказывает, что армяне проживали на азербайджанских землях небольшой общиной и до этих договоров. По крайней мере, дата переселения григорианской церкви на территорию Учкильсе нам хорошо известна - 1441 год. Зная это и имея на руках упомянутые документы, утверждать, что армянская община появилась в Азербайджане только в XIX веке, означало бы, что мы, как и армянские историки, идем по пути лжи и искажения фактов. Азербайджанская историография ни в коем случае не должна заражаться армянской болезнью фальсификации истории и должна оградить себя от этой болезни. Нам нужна здоровая история, служащая установлению истины и опирающаяся на логику, достоверные документы и серьезные источники.

Факты свидетельствуют о том, что армяне проживали на территории Азербайджана вплоть до XIX века, но в виде малочисленной общины, которые веками существовали также во многих регионах Европы и Востока. Такое разрозненное существование армян, лишенных собственной государственности и обреченных строить свою жизнь в разных странах мира, является естественной исторической закономерностью. Армяне - не единственный исторический пример в этом смысле, а их присутствие в какой-либо стране никак не свидетельствует о наличии армянской государственности на этой территории.

Эта закономерность справедлива и для истории Азербайджана. Армяне, проживающие в Карабахе, Гяндже, Тебризе или Мараге, не могут быть приняты в качестве доказательства существования армянского государства на этих землях, и такой подход совершенно абсурден. Никто не должен забывать, что серьезная историография строится на достоверных документах и неопровержимых доказательствах.

Цель данного исследования, подчеркивает ученый, - показать, что азербайджанский народ, независимо от своей религии и этнической принадлежности, уважает свои исторические ценности, а его толерантность к другим религиям имеет прочную временную основу. Исторически сложилось так, что Азербайджан, будучи полиэтнической и поликонфессиональной страной, и сегодня остается приверженным этим принципам.