Наталья БАБАЕВА

Стихи с ароматом сена

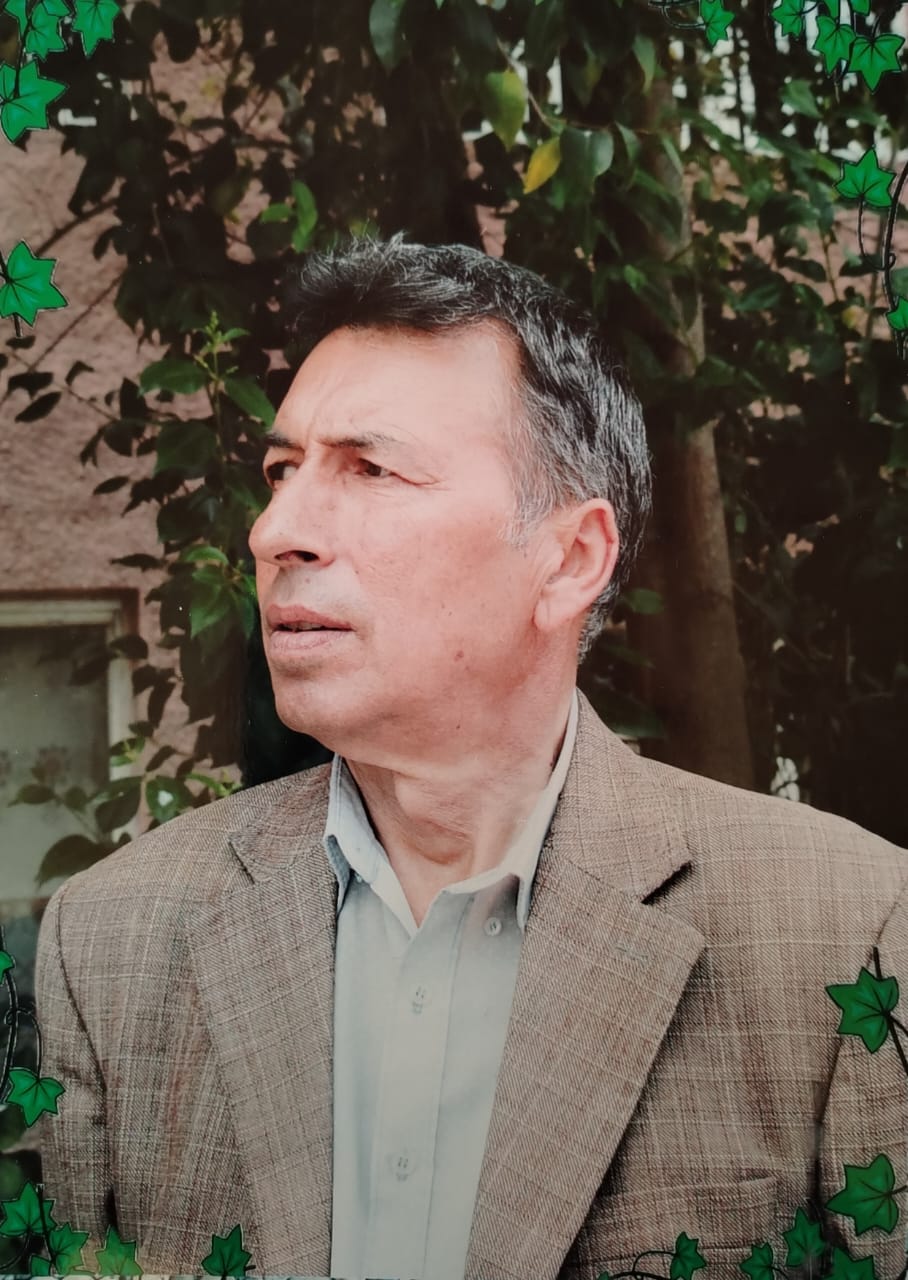

Годжа Халид - вдохновение все время с ним

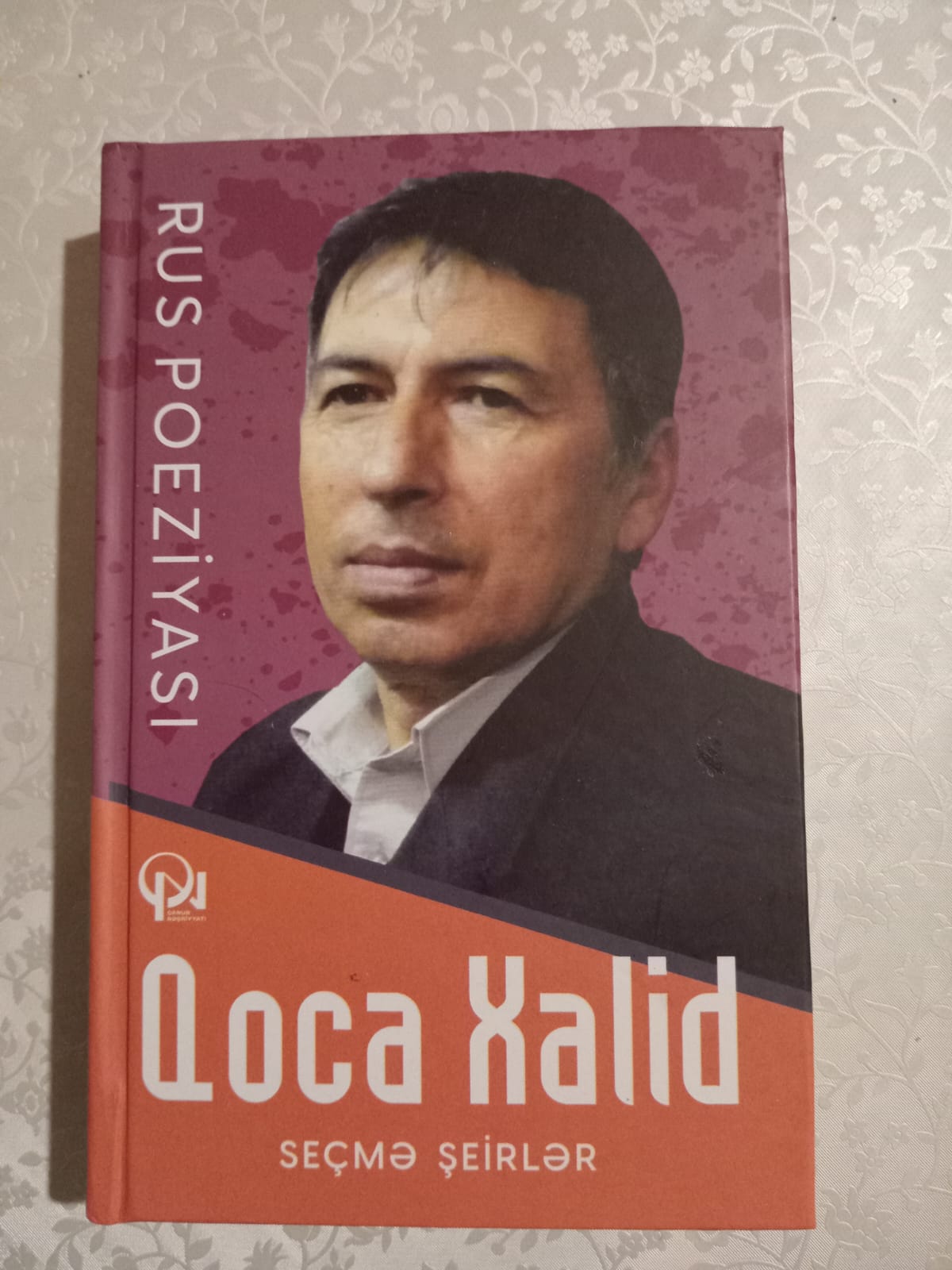

В Азербайджане ценят поэзию. Переводом русской поэзии на азербайджанский язык занимались почти все поэты. Среди них - и классики, и малоизвестные. Годжа Халид (Намизат Халид оглу Закарияев) - бывший сельский учитель. В 1997-1999 годах учился в Москве, на Литературных курсах. Псевдоним Годжа Халид взял себе еще в молодости.

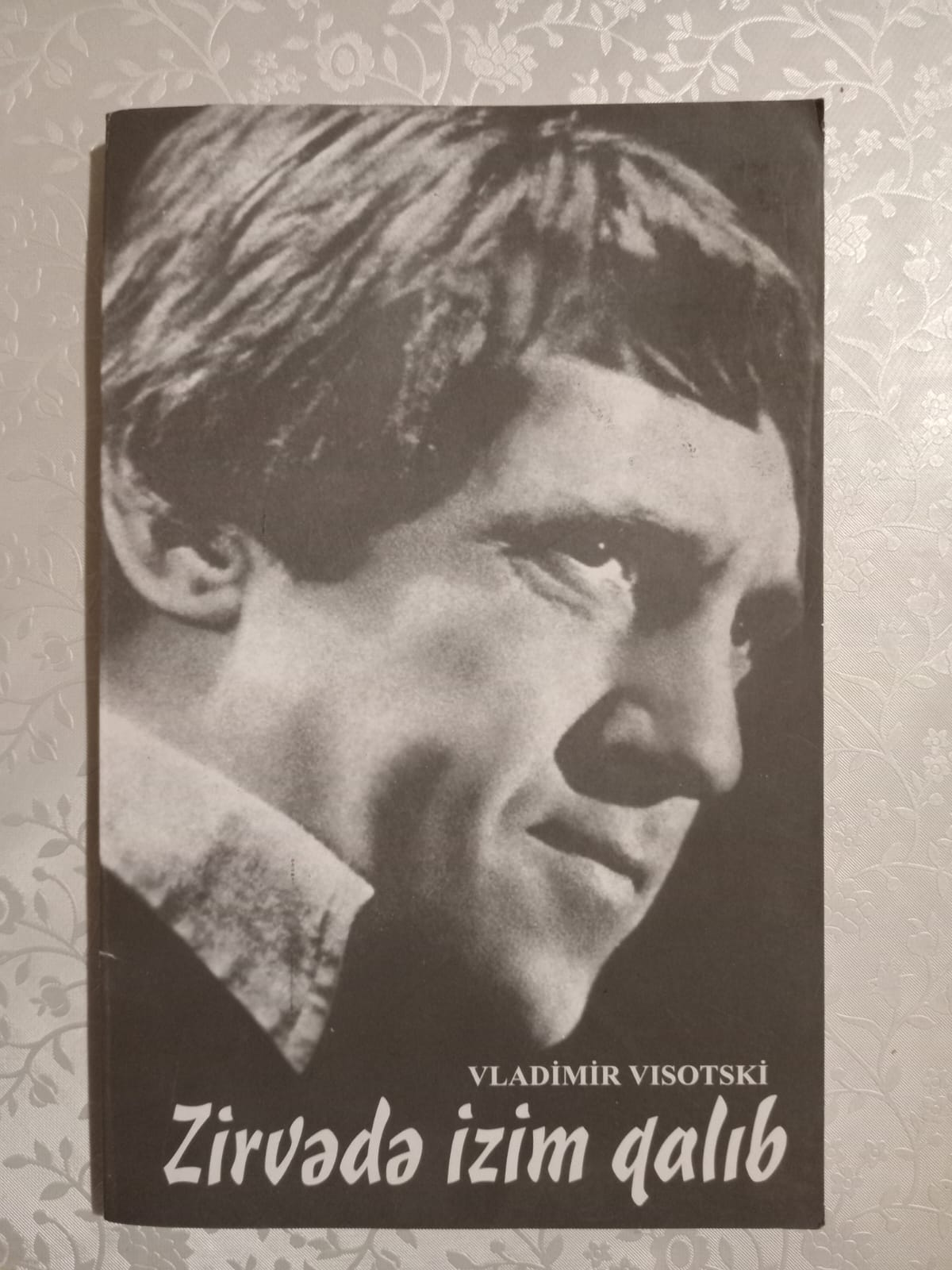

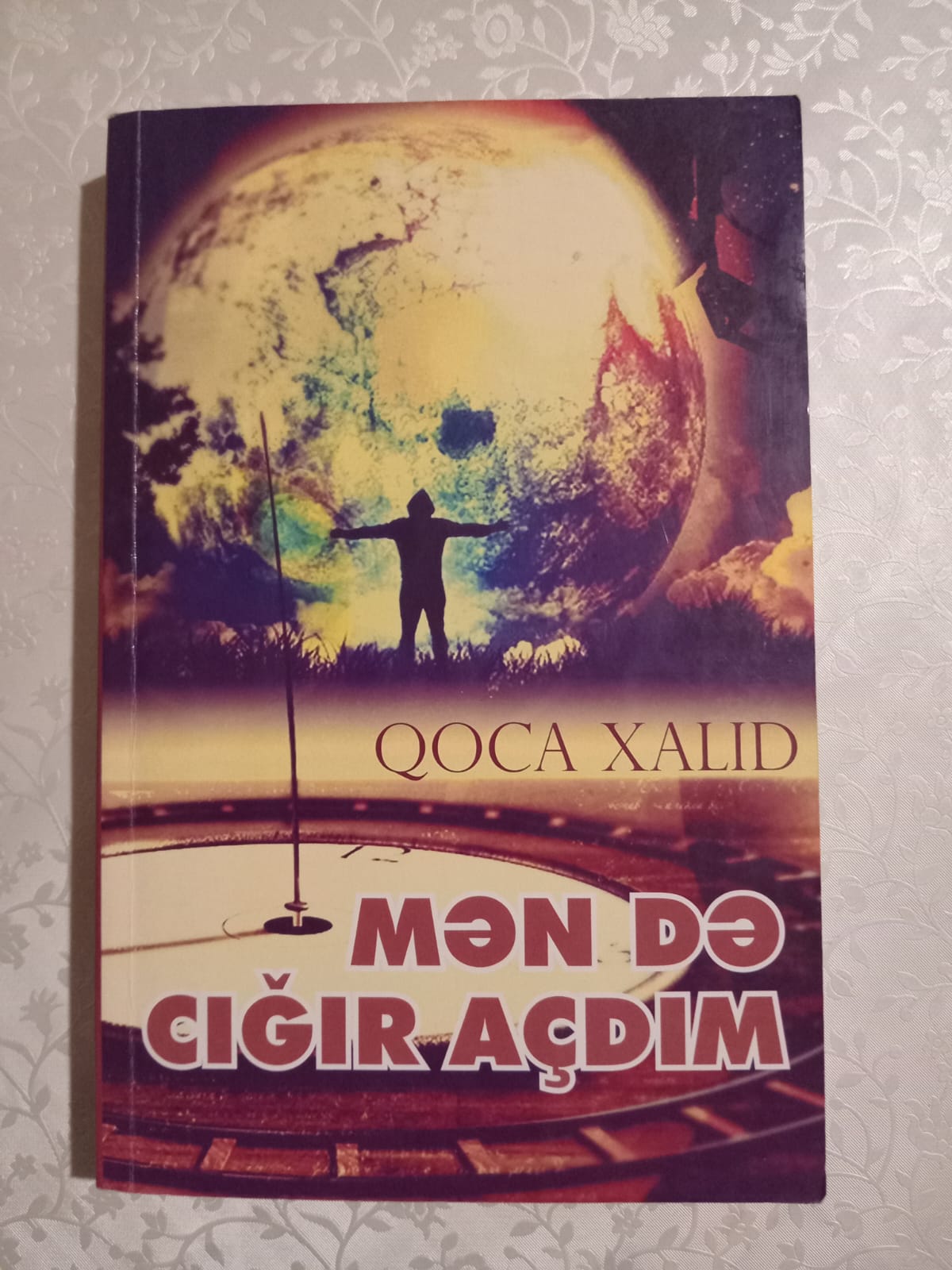

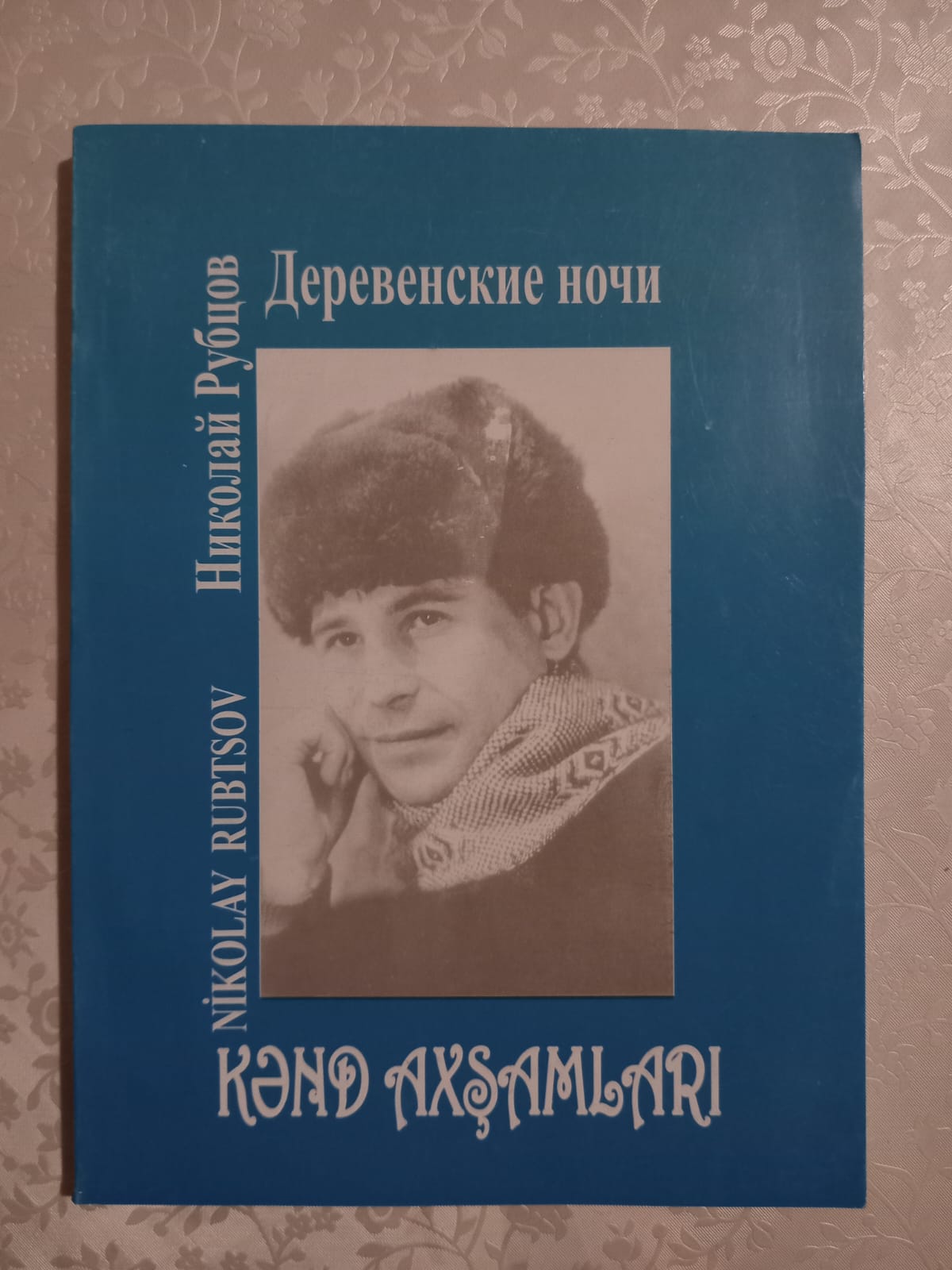

Годжа Халид - не только талантливый поэт, но и замечательный переводчик. Он перевел на азербайджанский язык стихи Тютчева, Фета, Есенина, Рубцова, Тряпкина, Передреева, Соколова, Кузнецова, Высоцкого и многих других поэтов, составляющих цвет русской культуры, являясь своеобразным проводником между двумя культурами - русской и азербайджанской.

В наше время, когда то и дело вспыхивают конфликты, в том числе межэтнические, этот удивительный человек своим талантом связывает между собой великие культуры и строит мосты в налаживании связей между разноязычными народами.

Он соединил в себе и в своей душе два языка. Его творчество, наследие, оставленное своему народу, - мост между азербайджанским и русским языками. Годжа Халид доносит до азербайджаноязычного читателя русского поэта в его «собственной одежде». Переведенные им стихи в азербайджанских переводах сохраняют свою поэтическую силу, завоевывая все новые и новые сердца...

Недалеко от Шеки - города, славящегося живописными пейзажами и богатой историей - в селе Кичик Дахна живет бывший школьный учитель литературы Намизат Закарияев. Он - лауреат VII Артиады народов России и Международной премии имени Николая Рубцова, член-корреспондент Российской академии наук и искусств, а также член редколлегии международного журнала «Литературные знакомства».

Хотя этот талантливый поэт получил высшее образование в Москве, он никогда не помышлял покинуть родной край. В его обыденной жизни есть особенные дни - когда он садится за стол и пишет стихи: легкие и трогательные, как бабочки, изящные и тонкие, словно восточные миниатюры.

Имя Намизата Закарияева в Азербайджане известно мало: его знают под псевдонимом Годжа Халид - поэт и переводчик. Почему именно такой псевдоним? Ведь «годжа» означает «старик»… Намизат муаллим улыбается: его всегда окружали люди старшего возраста, с которыми он общался на равных, как с ровесниками. Новое имя оказалось счастливым: под ним он был принят в Союз писателей Азербайджана. Как Годжа Халид он два года учился на Высших литературных курсах в Москве - но об этом чуть позже. Сначала - о первых стихах.

- Я родился в 1954 году в селе Кичик Дахна Шекинского района. Всю жизнь я был мечтателем. В семье нас было двое братьев. Отец ушел из жизни совсем молодым, в 28 лет. Нас с младшим братом воспитывали мама и бабушка. Брат, Тахир Халид, также стал поэтом и членом Союза писателей Азербайджана. Мама с бабушкой делали все, чтобы у нас было счастливое детство. Каждое лето я проводил каникулы в пионерских лагерях. От меня требовалось одно - хорошо учиться.

С раннего возраста я начал писать стихи, подражая любимым поэтам. Отправлял их в газеты и журналы. Мне указывали на слабые места, советовали больше читать, работать с учителями. Писали: «Стихи нуждаются в доработке». Со временем я понял - это нормально. Столкновение с критикой - первый шаг к развитию. Я не опустил руки, а воспринял замечания как стимул для роста.

Наш учитель русского языка, Нурмаммед Гафаров, часто цитировал на уроках стихи А.Пушкина, М.Лермонтова, В.Маяковского, поясняя их построчным переводом. Он указывал мне, над чем стоит работать, давал советы по технике стихосложения, подбору слов и ритмике. Этот простой сельский учитель был всеобщим любимцем. Я всегда с благодарностью вспоминаю его - моего первого наставника.

Он часто говорил мне: «Не унывай, а продолжай писать и совершенствоваться. Путь к мастерству - через постоянную работу над собой и своим творчеством».

В 1970 году, после окончания средней школы, он поступил в Азербайджанский политехнический институт. Вскоре его первые стихи были опубликованы в институтской газете «Политехник». Но уже на втором курсе он понял, что техническая наука - не его призвание. Написал заявление об отчислении и ушел в армию. Причем семье об этом не сообщил - дома еще долгое время считали, что он учится в Баку.

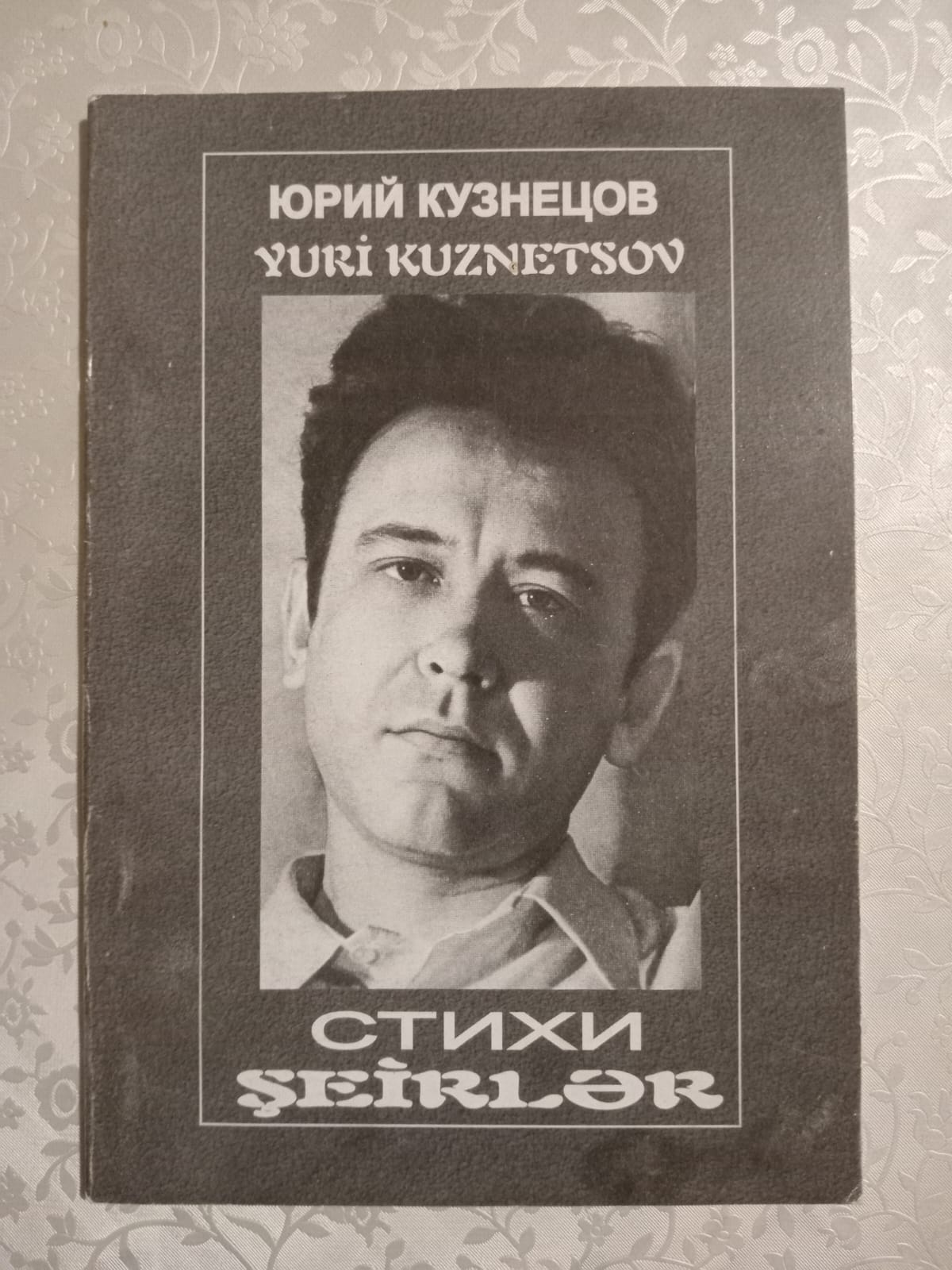

Служба в армии стала важным этапом его становления - как личности и как поэта. Он служил в Ярославле, где находилось Высшее военно-финансовое училище имени генерала армии Хрулева. В училище обучались около 3500 курсантов, а также был сформирован военный батальон численностью 160 человек, в составе которого проходил службу и Намизат. Судьба вела его к литературе не прямой, но верной дорогой. В армии он встретил замечательного человека - подполковника Василия Пономаренко. Он увлекался поэзией и сам писал стихи. Увидев в нем родственную душу, он стал приносить ему книги русских поэтов. Именно тогда Намизат впервые прочел стихи Юрия Кузнецова.

- Василий Пономаренко в те годы учился на последнем курсе заочного отделения Литературного института имени Максима Горького. Он часто брал меня с собой на культурные мероприятия в Ярославле, приносил книги, делился мыслями о поэзии. Среди прочих он дал мне сборник Юрия Кузнецова «Во мне и рядом - даль», изданный в Москве. Я перечитывал эту книгу снова и снова. Стихотворение «30 лет» произвело на меня сильнейшее впечатление.

Благодаря Василию Пономаренко я открыл для себя имена, которые тогда были мне совершенно не знакомы: Анатолий Передреев, Николай Рубцов, Владимир Соколов, Анатолий Жигулин, Станислав Куняев. Это было мое первое глубокое знакомство с современной русской поэзией.

Из армии Намизат вернулся с единственным желанием - поступить в Литературный институт. Но для начала решил заехать домой, повидать родных… Эти «несколько дней» растянулись на несколько лет. Началась взрослая, будничная жизнь. Тем не менее, он все же получил филологическое образование - окончил заочное отделение филологического факультета Бакинского университета.

Вернувшись в родное село, начал работать учителем литературы в местной школе. Это была его стихия. Он отдавал ученикам все, что знал и чувствовал. Каждый урок у него выходил далеко за рамки школьной программы. Он полюбил сельскую жизнь, ее размеренность, и теперь, сидя за письменным столом в своем доме, писал стихи с ароматом сена:

Мои стихи просты и неказисты.

Быть может, их бессмертье ненадежно,

Зато они по-своему душисты,

И спутать их с другими невозможно.

Мои стихи благоухают сеном.

- В честь 50-летия Юрия Кузнецова на страницах азербайджанского журнала Gənclik были опубликованы шесть его стихотворений. Я был автором переводов. Летом 1996 года я поехал в Москву и захватил с собой экземпляр журнала. Позвонил Юрию Поликарповичу и представился. Мы договорились встретиться в редакции журнала «Современник», где он тогда работал.

Это была наша первая встреча. Я протянул ему журнал. Он взглянул на обложку и спросил:

- Вы переводили эти стихи?

Оказалось, что Мамед Исмаил уже пересылал ему этот номер журнала. Мы побеседовали совсем недолго, но в ходе разговора Юрий Поликарпович рассказал, что преподает в Литературном институте имени Горького, и пригласил меня присоединиться к его семинару - на двухгодичных Высших литературных курсах.

Так 1 сентября 1997 года я стал слушателем Высших литературных курсов Литературного института. Наши отношения с Юрием Поликарповичем постепенно переросли в настоящую дружбу. Нас многое объединяло.

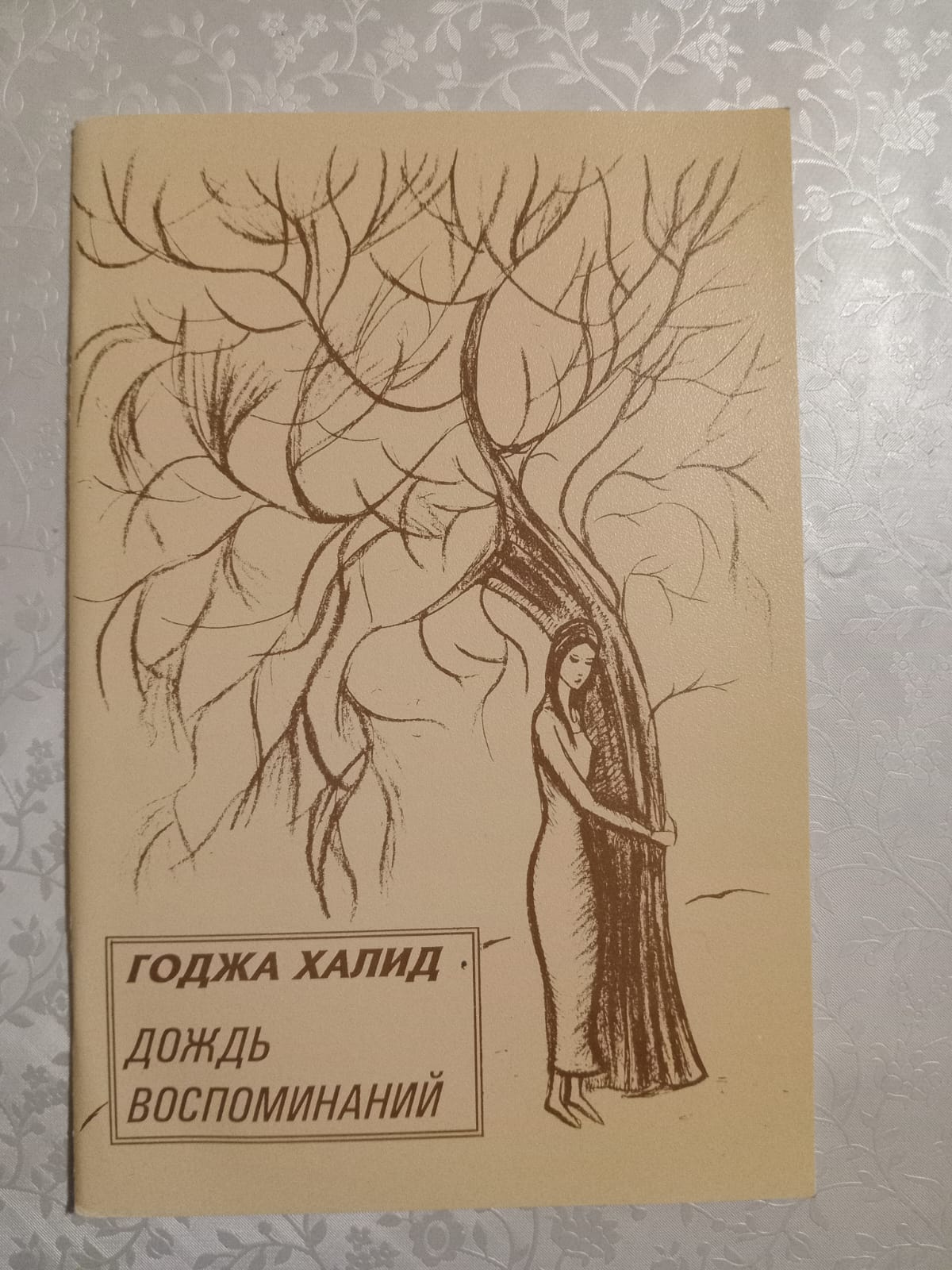

Он был строгим и требовательным, но в то же время демократичным, свободным человеком. Он давал нам полную творческую свободу и щедро делился опытом. С его «тяжелой рукой» мои стихи появились в журналах «Наш современник», «Литературная учеба». Стихи из моей первой книги «Дождь воспоминаний» были опубликованы в журнале «Юность» в 1999 году. Предисловие к книге написала известный литературный критик, искусствовед, доктор наук Лола Звонарева.

Благодаря обучению на Высших литературных курсах он познакомился со своими будущими переводчиками. Его стихи на русский язык переводили брянский поэт Владимир Сорочкин, рязанец Константин Паскаль, и, конечно же, сам Юрий Кузнецов, который перевел десять его стихотворений. Эти переводы стали его последними прижизненными работами. Сегодня его стихи публикуются в русской печати с особой пометкой: «Последние переводы Ю.Кузнецова».

- Помню, как однажды, во время разбора стихотворения одного из наших сокурсников, Юрий Поликарпович неожиданно обратился ко мне:

- А вы что скажете?

Я помолчал пару секунд и ответил коротко, но метко - фразой, которая вызвала одобрение Кузнецова, редко раздававшего похвалы:

- Стихи напоминают плохой подстрочник.

- Точно… - кивнул он.

Позвольте привести здесь стихотворение, которое я посвятил памяти Юрия Кузнецова, в переводе А.Ананичева:

Литературные курсы в Москве!

Взоры на мне перекрещены все…

На переломе эпох и веков

Был мне учителем сам Кузнецов!

Каждое слово поэта сберег.

Гнева его на себя не навлек.

Каюсь, с иных мог уроков сбежать,

Но к Кузнецову - хоть раз опоздать!..

Библию он прославлял и Коран.

Русской земле промыслительно дан.

Богом был избран и Богом на трон

Он поэтический благословлен.

Женщин стерегся, красавиц пустых,

Зная коварство, сокрытое в них, -

Сплетен плодивших, готовых сгубить,

Алчущих ложе его разделить.

Он говорить мог часами со мной.

Если грустил я - терял он покой.

Если, бывало, поэт тосковал,

У Низами утешенье искал.

Так между нами расплавился лед,

Где разноликий учился народ.

На переломе эпох и веков

Помню, что мне говорил Кузнецов!

Годжа перевел на азербайджанский язык стихи Тютчева, Фета, Есенина, Рубцова, Высоцкого и многих других поэтов, составляющих цвет русской поэзии.

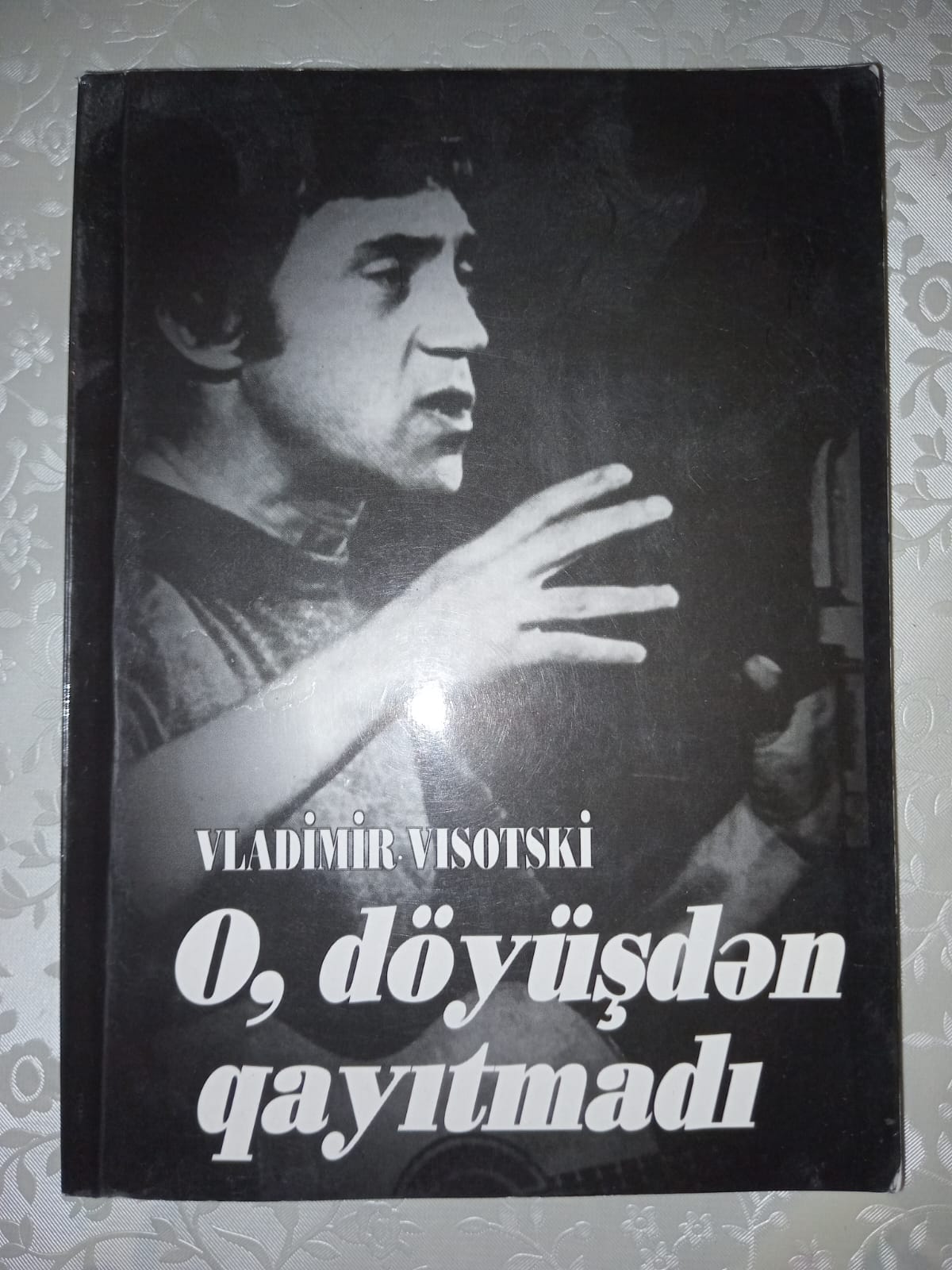

Сначала, признается он, Высоцкий ему не понравился. Но потом случилось озарение - то самое важное совпадение, которое открывает внутреннюю дверь. Вдохновение оказалось стремительным: за один месяц Годжа перевел сразу 36 стихотворений Высоцкого.

Его легкие стихи и тонкие, точные переводы рождались не легко. Это долгая, кропотливая работа, требующая полной отдачи. Но именно такая работа - самая любимая. Он не замечает, когда приходит вдохновение - вероятно, потому что оно всегда рядом.

- Когда я впервые прочитал стихи Высоцкого, - говорит он, - мне показалось, будто наш Сабир предстал на русском языке. Я с радостью перевел его стихи на азербайджанский и издал две книги: «Я оставил след на вершине» и «Он не вернулся с войны».

Подобное озарение случилось и в Вологде - на родине Николая Рубцова. Годжа уверен: чтобы понять поэта, нужно побывать там, где он родился и жил. В тот день в Вологде стоял 30-градусный мороз, дул ледяной ветер, но Годже было тепло. Он смотрел на мир глазами своего любимого поэта, общался с его друзьями. Рубцов был человеком земли - как и Годжа. Еще одно важное совпадение.

- Что для вас поэзия?

- Что для меня поэзия?.. Не просто рифма. Это - родина. Это мечты. Это Бог, любовь к женщине, любовь к людям, красота жизни. Это - азербайджанский язык - самый мелодичный язык на свете. Это верные друзья, мама, история, цвет, моя внучка Лейла, смерть и жизнь. Это весь мир.

- А что мешает вам писать стихи?

- Графомания. Она отравляет, как яд. Любая ложь и бесталанность - это и есть графомания. А ее, к сожалению, стало слишком много в нашей жизни.

- На ваш взгляд, что главное в качественном переводе поэтического текста? Каким должен быть переводчик и какие принципы он должен соблюдать?

- Прежде всего, переводчик должен быть поэтом. Перевод невозможен без поэтического чутья. Я перевожу только тех авторов, кто близок мне по духу. Именно этот дух - глубинное чувство, образность, музыкальность - я и стараюсь сохранить в переводе.

Иногда меня спрашивают: если стихотворение уже переведено, зачем делать новый перевод? Надо понимать, что у каждого литературного текста может быть множество переводов, и каждый - по-своему уникален. Для меня мои переводы - это не отдельные работы. Они ничем не отличаются от моих собственных стихов. В этом - суть.

- Вы перевели множество стихов русских поэтов на азербайджанский язык. А как вы вообще пришли к переводческой деятельности? С чего все началось?

- Об этом я уже вскользь упоминал. Подполковник Пономаренко, с которым я служил в армии, часто брал меня с собой на литературные мероприятия. Так, ежегодно в селе Карабиха Ярославской области проходили Дни поэзии Некрасова. Как-то весной он взял меня с собой на этот праздник.

Там, среди русских поэтов и ценителей поэтического слова, мне, поэту-солдату, дали слово. Я прочитал свою небольшую поэму - на родном, азербайджанском языке. А ровно через неделю… я перевел стихотворение Некрасова на азербайджанский. Именно с этого момента и началась моя переводческая деятельность.

- Вы переводите поэтов разных эпох. Как вы постигаете дух времени? И имеет ли он значение для переводчика?

- Безусловно. Хотя поэты, которых я перевожу, принадлежат разным эпохам, их объединяет одно - чувство национального самосознания, или, если хотите, творческого фанатизма. Рубцов, Соколов, Жигулин и другие, пришедшие в литературу во второй половине XX века, стали продолжателями традиций Тютчева, Фета, Есенина. Они черпали вдохновение из тех же тем - философия, душевные переживания, красота природы - но осмысливали все это уже в иной исторической реальности.

Я и сам в своем творчестве и переводах - «фанат старины». Искусство, лишенное традиции, не может быть по-настоящему национальным. Поэтому когда я перевожу - я не просто передаю смысл. Я переживаю эти стихи как свои. Именно поэтому мои переводы невозможно отделить от моих собственных стихотворений.

- Есть мнение, что переводятся не слова, а мысль. То есть переводчик словно пересказывает стихотворение по-своему. Значит ли это, что перевод - уже самостоятельное произведение?

- Да, я так считаю. Мои переводы - это часть моего собственного творчества. Обратите внимание: русская поэтическая традиция в значительной степени начинается с перевода. Василий Жуковский перевел поэму английского поэта Томаса Грея «Сельское кладбище», и именно с этого началась новая эра русской лирики.

Гоголь, восхищенный этим переводом, говорил, что невозможно определить, где оригинал, а где Жуковский. На что сам Жуковский ответил: «Мои переводы - это тоже мои стихи». Я с этим абсолютно согласен. Мои переводы - это продолжение моей поэзии.

- Как отличить хорошие стихи от плохих? Кажется, все просто. Но это ведь только кажется?

- Разница проста. Хорошие стихи живут - их повторяют, передают из уст в уста, они входят в память и сердце. А плохие… просто исчезают. Их никто не помнит.

Поэзия - не наука, а состояние души. Если это состояние тебе знакомо - ты творишь. А если нет - ни один учебник не поможет. Поэтому мой главный девиз - оставаться в этом состоянии, не терять его. Все остальное придет само собой.

- Как вы оцениваете состояние современной культуры? Мы переживаем взлет, спад, стагнацию? Или культура, как и сама жизнь, течет равномерно, не замирая и не ускоряясь?

- Культура всегда в движении. Она дает нам возможность понять друг друга, она сближает. И сегодня, как и всегда, пишущих очень много. Это нормально. Но важно понимать: писать может каждый, поэтом же становится далеко не каждый. Поэтами рождаются. Истинные творцы - это те, кто прошел испытание временем. Посмотрите на Толстого, Достоевского, Мирзу Фатали Ахундзаде - литература для них была не ремеслом, а судьбой.

- Расскажите немного о себе вне поэзии. Есть ли у вас хобби? Чем вы любите заниматься в свободное время?

- Конечно. Как и у каждого творческого человека, у меня есть свои увлечения. Мое главное хобби - шахматы. В 2004 году Союз писателей Азербайджана впервые за все время своего существования организовал шахматный турнир среди писателей. Мои друзья настояли, чтобы я принял участие, уверяя, что у меня все получится.

Я поехал в Баку. И… занял первое место.

- Жизнь непредсказуема? Или все-таки предопределена? Ваша судьба расписана по секундам - или в ней есть место свободе, импровизации?

- Моя жизнь, как ни странно, построена именно на импровизациях. Ни одного четкого плана, ни раз и навсегда выбранного пути. Все складывалось спонтанно - но будто по внутреннему закону.

- А есть ли у вас любимое высказывание из тех, что можно отнести к древней мудрости или афористике?

- Конечно. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Но, увы… Я сам часто откладывал. Не на завтра - на годы. И теперь понимаю, как дорого это стоило.

Сегодня, к сожалению, мода на стихи прошла. Молодые люди больше не читают их своим возлюбленным. Стихи перестали быть способом переживать радость, боль, любовь. Вместе с исчезновением поэзии из повседневной жизни словно ушла какая-то важная опора мира - та самая, что отвечала за внутреннюю гармонию.

…Но Годжа Халид все еще садится за свой письменный стол. Он берет лист, ручку - и начинает переводить русского поэта на азербайджанский язык. И тогда тянется тонкая, почти незаметная, но прочная нить - от одного сердца к другому, от одной культуры к другой. И еще одна. И еще. И с каждой такой ниточкой мы становимся ближе. Мы начинаем слышать друг друга.