Драма народа, выраженная в кантатах

Послесловие к спектаклю «Гюльчохра и Аскер» Камала Абдуллы

Будучи в Баку на конференциях в ноябре-декабре, я не могла упустить возможность посмотреть спектакли по пьесам Камала Абдуллы. Во-первых, потому что творчество народного писателя Азербайджана сопровождает меня уже более двенадцати лет: я читаю его, перечитываю, пишу о нем, перевожу на румынский.

Вживую увидеть спектакли в азербайджанских театрах мне долго не удавалось - хотя драматург еще в феврале открыл свой театральный 2025 год блестящей мистической постановкой. Но на «закрытие» сезона Камала Абдуллы я все-таки попала. Пусть и не на премьеру - это уже было не столь важно.

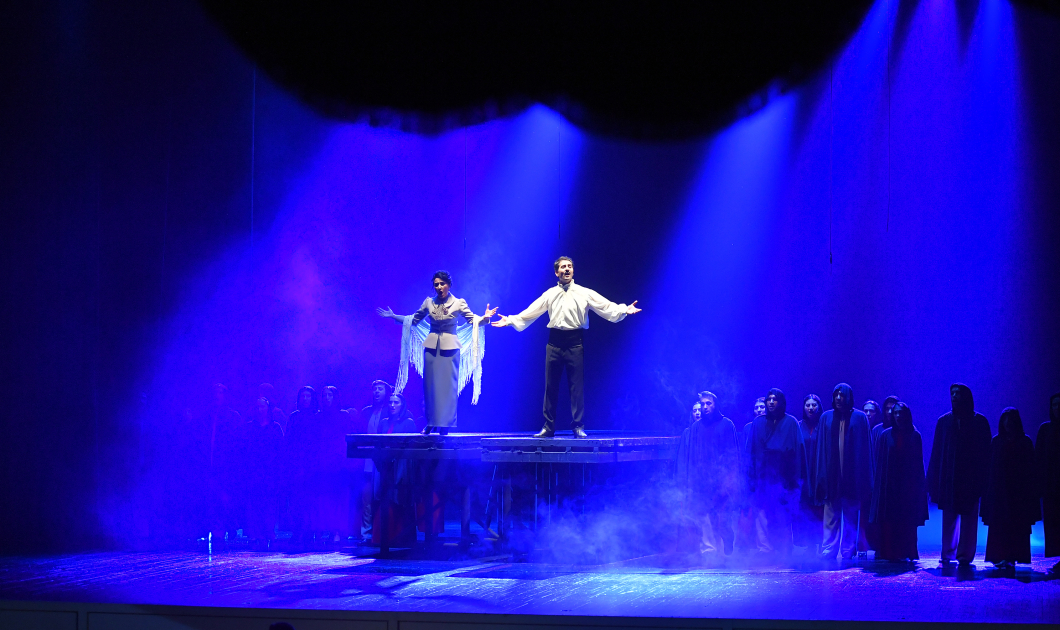

«Маленькая» премьера «Гюльчохра и Аскер» в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре и премьера спектакля «Дух» в театре имени Физули стали для меня настоящим подарком. Оба - при полном зале, оба - с участием автора. И возможность поблагодарить драматурга лично, обменяться впечатлениями, а затем еще и сфотографироваться с ним - все это, конечно, добавило эмоций.

Но речь не об этом, хотя и такие моменты неизбежно становятся частью зрительского опыта, усиливая восприятие спектакля и делая встречу с искусством еще более живой.

Для пьесы «Гюльчохра и Аскер» Камал Абдулла взял за основу нацио-

нальный шедевр Узеира Гаджибейли - бессмертную оперетту «Аршин мал алан», а также собственные произведения (рассказ и сценарий к телефильму). Изменив жанр и вновь вступив в игру с текстом, он создал новое произведение с принципиально иным художественным замыслом.

Обогатив сюжет дополнительными сценами, диалогами и новыми персонажами, автор выстроил альтернативную реальность, охватывающую послереволюционную эпоху, годы сталинских репрессий и дальнейшую судьбу героев - в разных географиях и даже в параллельных мирах. Это Миры любви и скорби, где ожидание и радость встреч омрачаются трагизмом государственной машины, дыханием огромного Левиафана, опытом эмиграции и тоской по родной земле.

Эмиграция азербайджанцев в Турцию, Иран, Францию, тень Большого террора, обрушившегося на невинный народ, судьбы людей, покинувших родину после революции и прошедших через испытания, лишения и внутренние разломы - все это формирует новое содержательное измерение в творчестве Камала Абдуллы. И это направление, на наш взгляд, занимает в его художественном мире особое место и, без сомнения, будет продолжено и углублено автором.

Сталинский аппарат насилия в 1937-1939 годах обрушился на все уголки огромной страны. Только за одну ночь - с 31 июля на 1 августа 1937 года - в Азербайджане были арестованы тысячи людей, главным образом цвет нации. По словам американского историка Тадеуша Свентоховского, именно интеллигенция стала главной жертвой репрессий: на ее долю пришлось 29 тыс. смертных приговоров. Она, подчеркивает ученый, «практически перестала существовать как социальная сила с чувством исторической миссии, своим этосом и корпоративным духом».

Указывая общее число жертв Большого террора в Азербайджане - около 120 тыс. человек, - Свентоховский отмечает, что при численности населения всего 3,2 млн человек на 1939 год это поистине катастрофическая цифра.

Опираясь на события бакинской жизни 1920-1930-х годов, когда столица Азербайджана была центром культурного притяжения для всех тюркских народов, а также на личные семейные трагедии (имя его дяди по материнской линии - репрессированного поэта Гусейна Джавида - навсегда вписано в историю азербайджанской культуры и в скорбную хронику тех лет), Камал Абдулла преобразует собственный рассказ и сценарий в сценическую драму.

Расширяя структуру текста, добавляя новые идеи и художественные приемы в соответствии с логикой своей «игры с текстом», писатель не вступает в политическую полемику. Он соединяет музыку языка, ритм стиля и трагедию судьбы, художественно осмысляя черные страницы репрессий, через которые прошел многонациональный азербайджанский народ в годы Большого террора.

В драматическом произведении Камала Абдуллы центр тяжести перенесен на персонажей и сюжет, поэтому эмоциональная палитра охватывает широкий диапазон - от легкого, почти «сухого» юмора «Аршин мал алан» до экспрессивно разорванного, насыщенного эмоциями и внутренними всплесками потока переживаний героев, оказавшихся в трагических и пограничных жизненных ситуациях.

В основе пьесы лежит психологическая проза о людях, вынужденных переживать исторические потрясения вдали от родных мест, о тех, кто оказался по разные стороны событий, о внутреннем конфликте человека с властью и со злом. Это история их чувств, их слабостей, их надежд и их взаимоотношений с окружающими.

Катализатором всего повествования становится революция - событие, которое навсегда меняет судьбы героев. После нее у них уже нет выбора: каждый идет своей дорогой, с собственной историей и собственной мотивацией. Перед зрителем разворачивается насыщенная и многослойная хроника почти полувека - с 1919 по 1939 год, и далее еще на расстоянии месяцев, лет и десятилетий, отзывающихся в судьбах персонажей.

Персонажей в пьесе немного: Аскер, Гюльчохра, Сулейман, Ася, добрая тетя Вали, Мешади Джаббар, судья, охранник, заключенный. Но за их историями угадываются судьбы более чем 120 тыс. азербайджанцев - реальных жертв времени. Аскер ага отправляет Гюльчохру в Марсель, подальше от белых и красных, а самого Аскера «тройка» приговаривает к ссылке в Сибирь: «Его надо сослать в Сибирь. Как противника советской власти». Герои вынуждены идти навстречу неизвестности, и их жизнь уже никогда не будет прежней.

Камал Абдулла рассказывает их истории просто, без пафоса и патетики, но при этом - удивительно точно, без лишних слов и надуманных рассуждений. В его повествовании - то же спокойное, почти документальное описание хаоса, расползающегося вокруг, и то же хрупкое, но постепенно крепнущее чувство надежды: надежды на толику человеческого участия, на добро, которое, несмотря ни на что, продолжает существовать в людях и в мире.

Главные герои - Аскер и Гюльчохра - спустя тридцать лет изменились не только внешне, но и внутренне. Они научились жить в новых, страшных обстоятельствах, научились выживать и побеждать. Со сцены они уходят другими - взрослыми, мудрыми, прошедшими через горнило испытаний. И даже если их желания так и не исполнились - Аскер по-прежнему тоскует по родным, которым так и не сказал: «До свидания», а Гюльчохра все это время - три месяца, три года, тридцать лет - выходит на пляж, ожидая его возвращения, - финальная сцена поднимает их над всеми человеческими страданиями. Они уходят рука об руку - навстречу своему счастью, назло времени и даже смерти.

В образе Аскера Камал Абдулла воплотил героя, сочетающего в себе доброту, внутреннюю борьбу, непримиримость с жестокой эпохой, трагизм и жертвенность. Его воспоминания в финальной сцене, когда он смотрит фильм и словно ведет безмолвный диалог с судьбой, становятся последней нотой прожитой жизни. Седой старик умирает в лагере - спокойно, тихо: «Горькая улыбка появляется на кончике губ Аскер ага, и из глаз, застывших на лице, текут две слезы. Он отдал свою душу».

И несмотря на всю трагичность обстоятельств, любовь Аскера и Гюльчохры в интерпретации Камала Абдуллы становится гимном Жертвенности, Любви, Очищению, за которым неизбежно следует Возрождение. Драма, воплощенная на сцене, - это победа Жизни и Любви над злом и смертью, даже если щупальца Левиафана поглотили судьбы двух любящих людей.

Трагические ноты финальных сцен пьесы - это выражение самого мироощущения Камала Абдуллы. Страх, боль, стоны, смерть, отчаянные крики о помощи - все это, словно растворяясь в едином потоке, формирует у автора непрерывный звук абсурда, хаоса и ужаса бытия. Разве не крик о помощи - монолог Гюльчохры на берегу моря, пусть и произносимый под звуки вальса? И разве не абсурден этот контраст - музыка счастливых дней, звучащая в мрачных казармах лагеря, среди промерзших стен, где угасают судьбы?

Этот музыкальный фон напоминает первородный хаос - бездну, равнодушную к тому, кого поглотить и с кем бороться. Сущность трагического мироощущения Камала Абдуллы заключается именно в этом: в способности чувствовать несовершенство мира, видеть его тьму и при этом - сохранять способность сострадать и сопереживать.

Диалоги занимают центральное место в структуре сценария. Язык точен, пластичен и зримо материален: мы буквально видим разрушенную революцией жизнь героев и проходим вместе с ними через страх, любовь, надежду. Персонажи переходят из сцены в сцену, разворачиваются перед зрителем, будто перед зеркалом, и постепенно создают цельное, объемное, доверительное повествование - исповедальное, автобиографичное, мемориальное.

Сценарий становится попыткой художественного осмысления пережитого - как целым народом, так и отдельным человеком. Очевидно, что эта тема для автора - глубоко личная; он торопится поделиться своими наблюдениями, болью, памятью, собственным опытом переживания трагедий.

Горькая судьба большинства персонажей спектакля во многом отражает характер самой эпохи. Показывая сложное переплетение исторических факторов - революционных потрясений, преследования интеллигенции, массовых репрессий, - сформировавших канон сталинской эпохи, автор сознательно уводит зрителя от упрощенных схем и предлагает гораздо более глубокое, комплексное понимание процессов, происходивших в азербайджанском обществе 1930-х годов.

Люди внезапно выпали из замкнутого, пусть и тесного, но понятного мира Счастья - привычного быта, в котором все было на своих местах, - и оказались в пространстве Сложности, где исчезли прежние опоры и ценности. В широком смысле - это собирательная история судьбы азербайджанского интеллигента той эпохи, основанная на реальных биографиях. Среди персонажей легко угадываются невымышленные фигуры того тяжелого времени; в них проступают следы физического и духовного излома, который переживали общество, страна, ее культурная память.

В определенном смысле спектакль становится для автора способом через трагическое испытать и проверить гармонию мира. В нем отражены взгляды Камала Абдуллы на события XX века в СССР, его личная позиция, его ценности и идеалы. Это не только познавательный мастер-класс мастера мирового уровня, но и честное, глубокое, выстраданное видение происходящего истинным интеллектуалом.

Свободная, мощная интеллектуальность драматурга превращается в инструмент, позволяющий перевести эмоции, идеи и метафоры на язык сцены. На этом языке разыгрывается симфония жизни, полная бесконечной грусти, где счастье переплетается с трагедией, отчаяние - с надеждой, а любовь - с верностью и вечным ожиданием.

Подход Камала Абдуллы к изображению удушающего режима вполне закономерен, учитывая политическую ситуацию того времени, когда народ оказался на грани не только физического, но и культурного уничтожения. Сценарий - предельно правдивый, а потому тяжелый, наполненный ощущением почти полной беспомощности перед лицом истории. И все же надежда звучит в словах Аскера: «Не забывать - вот что нужно».

Это не просто сценарий драматурга - это драма народа, пропетая как непрерывная кантата, плач, звучащий от первой до последней сцены. Даже в пространстве Счастья песни и диалоги предчувствуют разрушение и трагедию. А темные силы, появляющиеся в начале спектакля, - коршуны смерти, набрасывающиеся на жертву, - становятся символом грозных сил красного террора.

Спектакль открывается мини-кантатой о греховном мире, жаждущем света, дождя, милосердного взгляда - дождя, который идет «в сторону Аллаха, в сторону святыни, идет вверх». Этот стих-исповедь Камал Абдулла написал специально для начальной сцены, а заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев переложил его на пронзительную музыку, которая буквально прорезает сердце. С первых минут звук, музыка в мощной интерпретации хора и оркестра под руководством Самеда Сулейманлы становится незримым, но центральным персонажем спектакля - значимым, выразительным, всеохватывающим.

Музыка, как и декорации, - активные участники сценического действия, взаимодействующие с актерами и зрителями. Она по-разному наполняет атмосферу, становится частью всех событий, красноречиво раскрывая и усиливая чувства героев. Полная боли и отчаяния сцена прощания Аскера и Гюльчохры, дополненная балетной хореографией и пластическими образами, превращается в глубоко прочувствованный художественный акцент спектакля. Мелодия вальса и сам танец, исполненный труппой с изысканной эмоциональностью, добавляют сцене еще больше мрачности и трагизма.

И все же луч надежды прорывается в трогательной сцене, где маленький Аскер играет среди вальсирующих - эта детская искра добра и чистоты словно противостоит тотальному мраку эпохи.

Падающий снег, вой ветра, трагический, громко звучащий музыкальный фон - все это передает не только драматизм сюжета, но и внутреннюю трагедию Аскера в тюрьме, ощущение безысходности и предельную напряженность происходящего. Камал Абдулла мастерски использует надрывную интонацию народной песни, мотивы мугама, плавно переходя от мини-кантаты к глубокому, почти телесному переживанию исторической травмы.

Главный вывод прозрачен: в спорах о прошлом, о Левиафане, о Большом терроре важно помнить одно - ради Будущего у поколения живущих должна сохраниться Память. Пока живет Память - не прерываются цепочки, даже если люди столетиями уничтожают друг друга. Но чтобы Память сохранилась, горе должно быть пережито.

Именно поэтому к субъекту горевания автор включает хор - народ, который проживает трагедию в соответствии со своей многовековой традицией, своей национальной картиной мира, ментальностью, ритуалами и культурными моделями поведения. На сцене словно сконцентрировано этническое мировидение, вписанное в ткань драматического времени. Это - сказ, сюжет и словесная ткань которого сотканы из жемчужин народного творчества, песенной культуры, национальных костюмов, ритуалов и символов, открывающих все новые пласты азербайджанской психологии, этики, эстетики.

Это - общее символическое пространство Сложности и Прощения, сформированное Камалом Абдуллой, в котором культурная травма репрессий может быть совместно «прочитана», узнана, осмыслена и пережита. Это «скорбь познания и сострадания, которые делают его правду художественной» (Георгий Пряхин). Эта Правда живет в Памяти поколений благодаря искусству. И в Памяти о жертвах репрессий - тоже.

Аккорды финальной кантаты «Я родился, я жил в этом мире. Не жди меня больше. Я не забуду, я не забуду. Я не забуду тебя» звучат трагически, продолжая общую линию сценария и игру актеров. Но одновременно популярная песня на стихи Камала Абдуллы, включенная в финал спектакля, раскрывает жизнеутверждающий, полный света и любви источник - непобедимый родник Жизни, в которой Память занимает свое заслуженное место.

Именно это показал в своем произведении Камал Абдулла. И именно это доказал своей постановкой и вдохновенной игрой творческий коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Людмила БЕЖЕНАРУ

(Яссы, Румыния)

22-25.11.2025, Баку